現代ベース小説

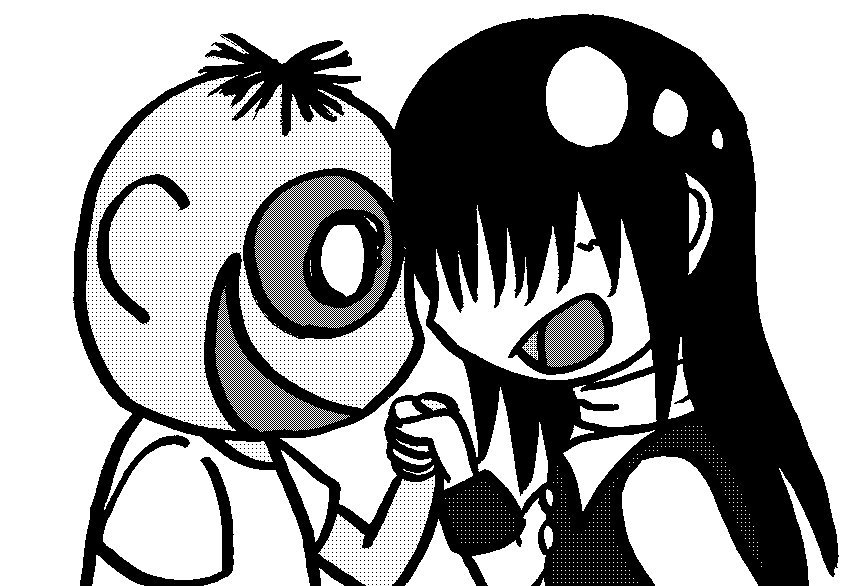

わたしのおさななじみは、とってもこわがりな男の子。

わたしに手を引いてもらえないと外を歩けないし、わたしとしかしゃべれないの。

いつもわたしといっしょのおさななじみ。なおくんって言うんだよ。

なおくんはね、かわいそうな子なの。ちょっと前に車にはねられて、それからちょっとだけかわっちゃったの。だから、みんなにこわがられて、みんながいじめてくるようになっちゃったの。みんな、なおくんがキライになっちゃったみたいなの。

なおくんのパパとママも、なおくんといっしょにいたくないって言うのよ。

ひどいでしょ? なおくんは何にもわるくないのに。みんな遠ざかって、「そいつはなおくんじゃない!」なんて言うんだよ。なおくんがかわいそう。

なおくんは、じこでちょっと右のうでがなくなっちゃったけど、かおがかわっちゃったけど、うまく話せなくなっちゃったけど。それでも、なおくんはなおくんだもん。そうでしょ?

だから、なおくんはね、さなが守ってあげるんだ。なおくんとお話できるのも、いっしょにあそべるのも、もうわたししかいないから。だから、わたしがずっといっしょにいてあげるの!

「そ、そっか。沙那ちゃんは、直くんのことが大好きなんだね」

わたしになおくんのことを教えてほしいってたのんだ先生が、青いかおで言った。なおくんのことをじっと見て、ふるえてるみたい。先生も、なおくんのことをこわがるの?

「先生、青い、青い、こわい、こわい、こわい、おばけ、よる、くらい、トンネル、ながい、せまい、はこのなか」

なおくんが、わたしのとなりでぼそぼそ言った。じこのせいでずっとわらったかおしかできなくなっちゃったなおくんだけど、かなしそうなのは分かるよ。

なおくんがかなしくないように、ひとりじゃないよって教えるために、ぎゅっとなおくんの手をにぎる。なおくんも、そっと手をにぎってくれた。

「先生も、なおくんのことがこわいの?」

「えっ?」

「なおくんが言ってるの。先生、なおくんのことをこわいと思ってるって。ボクは前までとかわらないのに、先生までそんな目で見るなんてかなしいよぉって、そう言ってるの」

わたしがなおくんの思いを伝えたら、先生は大きく目をひらいた。しばらくかたまって、わたしとなおくんをじゅんばんに見つめる。先生のかおが、どんどん引きつっていくのが見えたわ。

「……沙那ちゃん。直くんが、そう言ってるの?」

先生が、しずかにきいた。目のまえにいるのに、なおくんの言ってること、きこえてないのかな。それとも、何て言ってるかわからないのかな。

どっちにしても先生は、なおくんのことがあんまり好きじゃなさそうなのはわかったよ。

「そうだよ。ちょっと前みたいに話せなくなっちゃったけど、ちゃんとわたしに話してくれるのよ」

「先生キライ、キライ、ピーマン、にがい、コーヒー、真っ黒、カラス、カーカー、ゆうやけこやけ」

わたしにだけきこえるような、小さくてふるえた声。なおくん、つらそう。かおはかわらないけど、なおくんのきもちはわかるよ。だってわたしは、なおくんのおさななじみだから。

つらいよね、なおくん。がっこうの先生にまで、こんな目で見られて。しんどいよね。わたしもくるしいよ。どうしてみんな、なおくんのことをわかってくれないの?

「なおくんがね、先生キライだって。わたしも、なおくんをそんな目で見る先生はキライ。そんな話しかしないなら、なおくんといっしょにかえるね!」

「あ、ちょ、ちょっと、沙那ちゃん!」

先生の声をムシして、なおくんと手をつないだままにげた。きょうしつを出て、門のあいだをとおって、わたしのへやまで走る。

走ったから、いきがくるしい。しんこきゅうしてなおくんのほうを見たら、なおくんもくるしそうに見えたわ。

「いきなり走ってごめんね、なおくん」

「平気、へいき、へいきんだい、ぐらぐら、シーソー、ふたり、楽しい、楽しい」

あやまるわたしを、なおくんはわらってゆるしてくれた。ふたりでいると楽しいから平気、だって。それもそうよね。

なおくんには、もう、わたししかいないんだから。みんなあんなかんじで、なおくんをヘンな目で見て、ひどいこと言って。それでいちばんくるしい思いをしてるのは、なおくんだもんね。

「なおくん。わたしは、ずっとなおくんのともだちだよ。みんなが何を言ったって、わたしは気にしない。なおくんのことは、わたしがずっと守ってあげるからね」

わたしがそうやってなおくんを見つめたら、ほんとうにうれしそうにわらってくれたわ。

「やくそく、やくそく、まもる、さなちゃん、すき、まもる」

「うん。やくそくだよ!」

なおくんと手をつないで、おでこをあわせて。

わたしとなおくんは、ふたりでいっしょにわらってた。

*

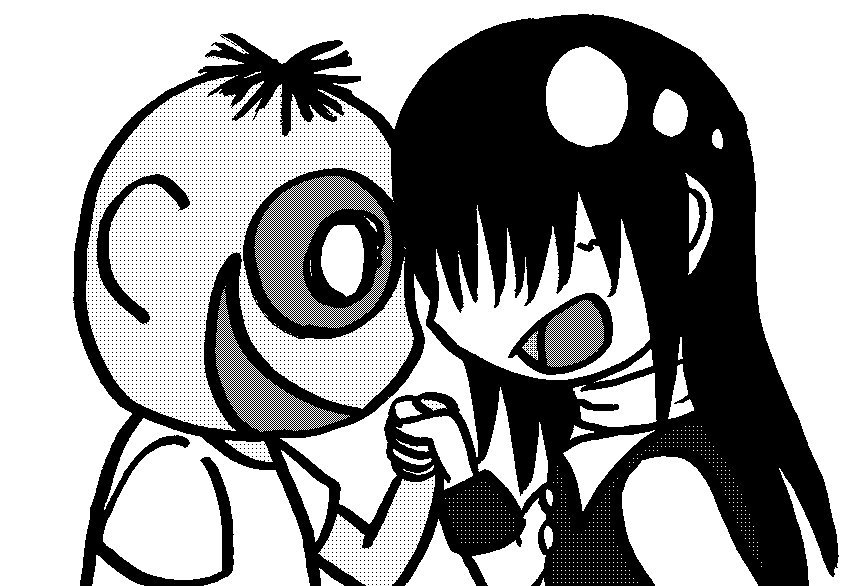

沙那がすごい勢いで家に駆け戻ってきたのを見て、私は目を細めるしかなかった。沙那の顔は真っ青で、手には『なおくん』を握りしめていたわ。

だから、沙那のことはそっとしておいてあげてくださいって頼んだのに。新任らしい学校の先生の顔を思い出す。彼女は沙那に何を言ったのやら……少なくとも、他の人達と同じ反応を見せたのは確かね。沙那は端から見ていたら狂ってるようにしか見えない子で、かつ本人はそれに気が付いていないみたいだから。沙那に対して常識的な反応を返したら、あの子はその分傷付くことになる。

少し前までは、こんな風じゃなかったわ。明るくて優しい、純粋な子だった。あんな風に、自分の世界に閉じこもったりしなかった。

半年前に――直くんが、死ぬまでは。

あれは、沙那と一緒にぬいぐるみを作った後だったわね。自分もやりたいとせがんだから、沙那にフェルトとボンドを渡して、ぬいぐるみの顔を貼ってもらったの。「これ、なおくんのかお!」って楽しそうに笑ってた。まだ八歳だからかちょっと歪んだり、色の使い方が独特だったりしていたけれど……それでも、ちゃんと笑った顔を作ってくれた。

このぬいぐるみ、なおくんに見せてあげるんだ!

そう言って、沙那は家を飛び出していった。微笑ましく思いながら、ぬいぐるみを抱えて出かける娘を見送ったわ。

沙那と直くんが事故に遭ったのは、その後だった。

二日酔いの状態で運転していた車に思いっきり衝突された、というのは後から聞いた話。私が慌てて事故現場へと走ると、そこには呆然と座り込む沙那がいた。

あの子が見つめていたのは、電柱に激突して凹んだ車と、轢かれてぼろぼろになってしまったぬいぐるみ。そして……道路にできた、真っ赤な水溜まり。

言葉を、失った。娘が無事だった安心感と、目の前の光景への本能的な恐怖が混ざりあう。

あのとき、あの瞬間。私は、沙那に何もすることができなかった。目の前に突きつけられた現実から目を背けられず、呆然と固まるしかなかった我が子に、何もできなかった。声をかけることすら。

そのとき――沙那は、壊れてしまった。

もう、元に戻れないほどに。

「び……びっくりしたぁ。あぶなかったね、なおくん。たすけてくれてありがとう!」

幼馴染みが目の前で死んだとは思えない、能天気な声がその場に響く。私と周りにいた人達は、沙那を一目見て固まった。

あの子は――自分で作ったぬいぐるみに向かって、話しかけていた。幼馴染みと話すように平然と、あっけらかんと。

「さ……な?」

自分の娘の言動に、怖気を震った。この子は……何を、言っているの?

まるで自分の子ではないような……いいえ、人間でない何かを見ているような、そんな感覚さえ覚えた。目の前で幼馴染みが死んでいるのに、どうしてそんな笑顔ができるのか。私には、分からなかった。

「あ、ママ!」

振り返って私に手を振る姿は、いつもと全く変わりなくて。返り血を浴びていることと、少し擦りむいていること以外は、怖いぐらい普段通りだった。まるで、直くんの死など、なかったかのよう。

「沙那、大丈夫? 頭を打ったりしてない?」

「うん。なおくんが守ってくれたから、だいじょーぶ!」

それより……ごめんなさい。ママといっしょにつくったぬいぐるみ、こわれちゃった。

ちらり、と視線を送った先は、車輪の下に出来ている地だまりだった。手の中にぬいぐるみを大事そうに抱えて、轢かれて亡くなった直くんをぬいぐるみと呼ぶ。

娘に何が起こっているのか――ここで、察してしまった。

まだ八歳の沙那は、自分をかばって直くんが死んだ事実を受け入れられなかった。だからきっと――自分の心が完全に壊れてしまわないように、沙那は魔法をかけたのね。

事故で壊れてしまったのはぬいぐるみで、今自分のそばにいるのがなおくんだと、そう信じて疑わないように。

何かの拍子に真実を直視せざるをえなくなったら、沙那はきっと完全に壊れてしまう。そうならないように、無意識のうちに自分で自分に魔法を、暗示をかけた。

それは幼い沙那なりの現実逃避であり、防衛手段だったのかもしれない。

色々調べるうちに、だんだんそう思えるようになってきた。

――子供は、空想上の友達、通称『イマジナリーフレンド』を持つことがあります。沙那ちゃんの症状は、それと一種の『投影』が合わさった結果起こったものだと考えられます。

――傷付いた自分を、幼馴染みを、「なおくん」というぬいぐるみに映し出した。つまり、傷付いた自己をぬいぐるみに見出だし、それを守ることで、自身も守ろうとしているのでは?

――直接沙那ちゃんに会っていないので何とも言えませんが……『解離性同一性障害』、つまり多重人格の一種という可能性もあります。

――どちらにせよ、言えることがあります。沙那ちゃんの行動がどう見えようと、決して否定してはいけません。否定されたと感じれば、彼女はますます心を閉ざしてしまうでしょう。

沙那の言動に恐れおののいた私が相談した精神科医の先生は、冷静な声でそう言ったわ。「今は無理かもしれませんが……沙那ちゃんが落ち着いたら、お二人でまたここに来てください」と、ちょっと強面の彼は優しく微笑んだ。

正直、まだ娘が恐ろしいわ。まるで、自分の知らない何かになってしまったようで。まるで、自分とは別の世界の存在になってしまったみたいで。

それでも、目をそらしちゃいけない。沙那がこうなってしまったのは、私のせいでもあるだろうから。たった一人の家族である私まで沙那を怖れたら、あの子は一人になってしまうから。悲しくても、辛くても、怖くても、逃げ出したりしてはいけない。

そう、心に決めたから。

「なおくん。わたしは、ずっとなおくんのともだちだよ。みんなが何を言ったって、わたしは気にしない。なおくんのことは、わたしがずっと守ってあげるからね」

沙那が、本当に優しく微笑みかける。ずっと一緒、そう誓う先には、大好きな直くんはいないことも知らずに。

――沙那。その子は、直くんじゃないのよ。

――直くんは……もう、いないのよ。

沙那にそう告げることも、沙那の言動を本当に理解することも出来ず。心を分厚い壁で閉ざしてしまった娘を想って見守るしか、私に出来ることはない。

私の頬を、一筋の涙が伝っていった。

了

わたしに手を引いてもらえないと外を歩けないし、わたしとしかしゃべれないの。

いつもわたしといっしょのおさななじみ。なおくんって言うんだよ。

なおくんはね、かわいそうな子なの。ちょっと前に車にはねられて、それからちょっとだけかわっちゃったの。だから、みんなにこわがられて、みんながいじめてくるようになっちゃったの。みんな、なおくんがキライになっちゃったみたいなの。

なおくんのパパとママも、なおくんといっしょにいたくないって言うのよ。

ひどいでしょ? なおくんは何にもわるくないのに。みんな遠ざかって、「そいつはなおくんじゃない!」なんて言うんだよ。なおくんがかわいそう。

なおくんは、じこでちょっと右のうでがなくなっちゃったけど、かおがかわっちゃったけど、うまく話せなくなっちゃったけど。それでも、なおくんはなおくんだもん。そうでしょ?

だから、なおくんはね、さなが守ってあげるんだ。なおくんとお話できるのも、いっしょにあそべるのも、もうわたししかいないから。だから、わたしがずっといっしょにいてあげるの!

「そ、そっか。沙那ちゃんは、直くんのことが大好きなんだね」

わたしになおくんのことを教えてほしいってたのんだ先生が、青いかおで言った。なおくんのことをじっと見て、ふるえてるみたい。先生も、なおくんのことをこわがるの?

「先生、青い、青い、こわい、こわい、こわい、おばけ、よる、くらい、トンネル、ながい、せまい、はこのなか」

なおくんが、わたしのとなりでぼそぼそ言った。じこのせいでずっとわらったかおしかできなくなっちゃったなおくんだけど、かなしそうなのは分かるよ。

なおくんがかなしくないように、ひとりじゃないよって教えるために、ぎゅっとなおくんの手をにぎる。なおくんも、そっと手をにぎってくれた。

「先生も、なおくんのことがこわいの?」

「えっ?」

「なおくんが言ってるの。先生、なおくんのことをこわいと思ってるって。ボクは前までとかわらないのに、先生までそんな目で見るなんてかなしいよぉって、そう言ってるの」

わたしがなおくんの思いを伝えたら、先生は大きく目をひらいた。しばらくかたまって、わたしとなおくんをじゅんばんに見つめる。先生のかおが、どんどん引きつっていくのが見えたわ。

「……沙那ちゃん。直くんが、そう言ってるの?」

先生が、しずかにきいた。目のまえにいるのに、なおくんの言ってること、きこえてないのかな。それとも、何て言ってるかわからないのかな。

どっちにしても先生は、なおくんのことがあんまり好きじゃなさそうなのはわかったよ。

「そうだよ。ちょっと前みたいに話せなくなっちゃったけど、ちゃんとわたしに話してくれるのよ」

「先生キライ、キライ、ピーマン、にがい、コーヒー、真っ黒、カラス、カーカー、ゆうやけこやけ」

わたしにだけきこえるような、小さくてふるえた声。なおくん、つらそう。かおはかわらないけど、なおくんのきもちはわかるよ。だってわたしは、なおくんのおさななじみだから。

つらいよね、なおくん。がっこうの先生にまで、こんな目で見られて。しんどいよね。わたしもくるしいよ。どうしてみんな、なおくんのことをわかってくれないの?

「なおくんがね、先生キライだって。わたしも、なおくんをそんな目で見る先生はキライ。そんな話しかしないなら、なおくんといっしょにかえるね!」

「あ、ちょ、ちょっと、沙那ちゃん!」

先生の声をムシして、なおくんと手をつないだままにげた。きょうしつを出て、門のあいだをとおって、わたしのへやまで走る。

走ったから、いきがくるしい。しんこきゅうしてなおくんのほうを見たら、なおくんもくるしそうに見えたわ。

「いきなり走ってごめんね、なおくん」

「平気、へいき、へいきんだい、ぐらぐら、シーソー、ふたり、楽しい、楽しい」

あやまるわたしを、なおくんはわらってゆるしてくれた。ふたりでいると楽しいから平気、だって。それもそうよね。

なおくんには、もう、わたししかいないんだから。みんなあんなかんじで、なおくんをヘンな目で見て、ひどいこと言って。それでいちばんくるしい思いをしてるのは、なおくんだもんね。

「なおくん。わたしは、ずっとなおくんのともだちだよ。みんなが何を言ったって、わたしは気にしない。なおくんのことは、わたしがずっと守ってあげるからね」

わたしがそうやってなおくんを見つめたら、ほんとうにうれしそうにわらってくれたわ。

「やくそく、やくそく、まもる、さなちゃん、すき、まもる」

「うん。やくそくだよ!」

なおくんと手をつないで、おでこをあわせて。

わたしとなおくんは、ふたりでいっしょにわらってた。

*

沙那がすごい勢いで家に駆け戻ってきたのを見て、私は目を細めるしかなかった。沙那の顔は真っ青で、手には『なおくん』を握りしめていたわ。

だから、沙那のことはそっとしておいてあげてくださいって頼んだのに。新任らしい学校の先生の顔を思い出す。彼女は沙那に何を言ったのやら……少なくとも、他の人達と同じ反応を見せたのは確かね。沙那は端から見ていたら狂ってるようにしか見えない子で、かつ本人はそれに気が付いていないみたいだから。沙那に対して常識的な反応を返したら、あの子はその分傷付くことになる。

少し前までは、こんな風じゃなかったわ。明るくて優しい、純粋な子だった。あんな風に、自分の世界に閉じこもったりしなかった。

半年前に――直くんが、死ぬまでは。

あれは、沙那と一緒にぬいぐるみを作った後だったわね。自分もやりたいとせがんだから、沙那にフェルトとボンドを渡して、ぬいぐるみの顔を貼ってもらったの。「これ、なおくんのかお!」って楽しそうに笑ってた。まだ八歳だからかちょっと歪んだり、色の使い方が独特だったりしていたけれど……それでも、ちゃんと笑った顔を作ってくれた。

このぬいぐるみ、なおくんに見せてあげるんだ!

そう言って、沙那は家を飛び出していった。微笑ましく思いながら、ぬいぐるみを抱えて出かける娘を見送ったわ。

沙那と直くんが事故に遭ったのは、その後だった。

二日酔いの状態で運転していた車に思いっきり衝突された、というのは後から聞いた話。私が慌てて事故現場へと走ると、そこには呆然と座り込む沙那がいた。

あの子が見つめていたのは、電柱に激突して凹んだ車と、轢かれてぼろぼろになってしまったぬいぐるみ。そして……道路にできた、真っ赤な水溜まり。

言葉を、失った。娘が無事だった安心感と、目の前の光景への本能的な恐怖が混ざりあう。

あのとき、あの瞬間。私は、沙那に何もすることができなかった。目の前に突きつけられた現実から目を背けられず、呆然と固まるしかなかった我が子に、何もできなかった。声をかけることすら。

そのとき――沙那は、壊れてしまった。

もう、元に戻れないほどに。

「び……びっくりしたぁ。あぶなかったね、なおくん。たすけてくれてありがとう!」

幼馴染みが目の前で死んだとは思えない、能天気な声がその場に響く。私と周りにいた人達は、沙那を一目見て固まった。

あの子は――自分で作ったぬいぐるみに向かって、話しかけていた。幼馴染みと話すように平然と、あっけらかんと。

「さ……な?」

自分の娘の言動に、怖気を震った。この子は……何を、言っているの?

まるで自分の子ではないような……いいえ、人間でない何かを見ているような、そんな感覚さえ覚えた。目の前で幼馴染みが死んでいるのに、どうしてそんな笑顔ができるのか。私には、分からなかった。

「あ、ママ!」

振り返って私に手を振る姿は、いつもと全く変わりなくて。返り血を浴びていることと、少し擦りむいていること以外は、怖いぐらい普段通りだった。まるで、直くんの死など、なかったかのよう。

「沙那、大丈夫? 頭を打ったりしてない?」

「うん。なおくんが守ってくれたから、だいじょーぶ!」

それより……ごめんなさい。ママといっしょにつくったぬいぐるみ、こわれちゃった。

ちらり、と視線を送った先は、車輪の下に出来ている地だまりだった。手の中にぬいぐるみを大事そうに抱えて、轢かれて亡くなった直くんをぬいぐるみと呼ぶ。

娘に何が起こっているのか――ここで、察してしまった。

まだ八歳の沙那は、自分をかばって直くんが死んだ事実を受け入れられなかった。だからきっと――自分の心が完全に壊れてしまわないように、沙那は魔法をかけたのね。

事故で壊れてしまったのはぬいぐるみで、今自分のそばにいるのがなおくんだと、そう信じて疑わないように。

何かの拍子に真実を直視せざるをえなくなったら、沙那はきっと完全に壊れてしまう。そうならないように、無意識のうちに自分で自分に魔法を、暗示をかけた。

それは幼い沙那なりの現実逃避であり、防衛手段だったのかもしれない。

色々調べるうちに、だんだんそう思えるようになってきた。

――子供は、空想上の友達、通称『イマジナリーフレンド』を持つことがあります。沙那ちゃんの症状は、それと一種の『投影』が合わさった結果起こったものだと考えられます。

――傷付いた自分を、幼馴染みを、「なおくん」というぬいぐるみに映し出した。つまり、傷付いた自己をぬいぐるみに見出だし、それを守ることで、自身も守ろうとしているのでは?

――直接沙那ちゃんに会っていないので何とも言えませんが……『解離性同一性障害』、つまり多重人格の一種という可能性もあります。

――どちらにせよ、言えることがあります。沙那ちゃんの行動がどう見えようと、決して否定してはいけません。否定されたと感じれば、彼女はますます心を閉ざしてしまうでしょう。

沙那の言動に恐れおののいた私が相談した精神科医の先生は、冷静な声でそう言ったわ。「今は無理かもしれませんが……沙那ちゃんが落ち着いたら、お二人でまたここに来てください」と、ちょっと強面の彼は優しく微笑んだ。

正直、まだ娘が恐ろしいわ。まるで、自分の知らない何かになってしまったようで。まるで、自分とは別の世界の存在になってしまったみたいで。

それでも、目をそらしちゃいけない。沙那がこうなってしまったのは、私のせいでもあるだろうから。たった一人の家族である私まで沙那を怖れたら、あの子は一人になってしまうから。悲しくても、辛くても、怖くても、逃げ出したりしてはいけない。

そう、心に決めたから。

「なおくん。わたしは、ずっとなおくんのともだちだよ。みんなが何を言ったって、わたしは気にしない。なおくんのことは、わたしがずっと守ってあげるからね」

沙那が、本当に優しく微笑みかける。ずっと一緒、そう誓う先には、大好きな直くんはいないことも知らずに。

――沙那。その子は、直くんじゃないのよ。

――直くんは……もう、いないのよ。

沙那にそう告げることも、沙那の言動を本当に理解することも出来ず。心を分厚い壁で閉ざしてしまった娘を想って見守るしか、私に出来ることはない。

私の頬を、一筋の涙が伝っていった。

了