眼鏡の新八≒?

依頼で受けた浮気調査の途中、怪しげな様子から数名のチンピラに絡まれた二人は、対象に見つかってはいけないと、その場から逃げている最中だった。

相手の拳が新八の顔にヒットする。

「しんぱちィ!無事か新八!」

「いや、新八こっちィイ!」

殴られた新八でなく、吹き飛んだ新八の眼鏡に駆け寄る銀時とすかさずツッコむ新八。

いつもの、鉄板ネタのはずだった。

「・・・って、ちょっと待って!?僕の体あんなところに!?」

新八が見たのは、数メートル先に転がる自分の体。

そして、いつもは眼鏡に向かうはずの銀時の心配そうな顔。

が、今は驚いた顔で自分を見下ろしている。

「し、新八・・・おまえホントに眼鏡が本体だったの・・・」

「そんな訳ないでしょ!いや、でも、アレ!?僕どうなってます!?」

はは、と銀時はひきつった顔で笑う。

「どうって・・・眼鏡が喋ってる。」

「えぇ!?僕いま、本当に眼鏡なんですか!?」

「うん。」

「え゛ぇぇええ!」

新八・・・眼鏡が叫ぶ。

「ひとまず落ち着け新八。大丈夫だ、あいつら新八掛け機の方に夢中だから。今のうちにずらかろうぜ。」

「新八掛け機ってなんだ!それ要するに僕の体でしょ!助けてきてくださいよッ!」

「あ、そっか。じゃあ、とりあえず回収するぞ。」

「うわあっ!?」

ひょいっと拾われた眼鏡な新八はそのまま銀時の天パに差し込まれる。

フワフワとした綿毛の様な銀糸に絡めとられ、ムズムズとするが文句を言ってはいられない。

倒れたままの新八の体は、チンピラ達に囲まれている。

そこへ向かって銀時は突進する。

「オイてめーら、返してもらうぞっ新八?をォ!」

「あぁ?てめ、ぎゃぁあぁっ!」

なぜ疑問形?という表情のチンピラ達を木刀で薙ぎ払う。

そして、新八の体を担ぎ上げ、脱兎のごとく走り去った。

******

「とりあえず帰ってきたけど、どーするよ。」

銀時は頭の上の眼鏡に問う。

「ど、どうしたらいいんでしょう・・・」

目の前には布団に転がされた新八の体がある。

中身を失ったせいなのか白目を剥いている顔に、無い目が乾く気がする新八だった。

「とりあえず、てめーの顔に掛かってみるか?」

「え?あ、そうっすね。」

銀時の頭から自分の鼻の上に移動する。

「どう?」

「よくわからないんですけど、戻れて無い気が・・・。どうっすか?」

「眼鏡掛けて白目剥いてる新八、だな。」

「ですよね。」

まさか本当に自分が眼鏡で体が眼鏡掛け機になろうとは。

腕組みをして見下ろしていた銀時が覗き込んでくる。

「新八くん、眼鏡になるってどんな感じよ?」

「えと、そうですね・・・見え方はいつもと余り変わらない気がします。でも自分の姿?眼鏡?が見えないせいか、なんだか不思議な感じです。」

自分が視認出来ないからなのか、一人称視点の違和感がある。

「見える範囲もなんだか狭いので、今は目の前ほとんど銀さん・・・みたいな。」

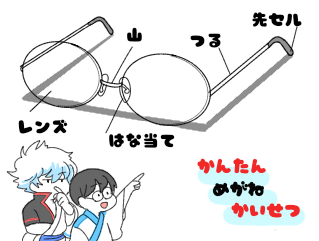

「まじか。どっか動かせンの?つるのところとか。」

「んー、自分の意思では動かせないみたいです。正直、つるとか鼻当てとか分かんないすね。」

ここがこれという明確な感覚はないが、全体的な感覚があって自分があると意識出来るのだと、新八は続けた。

眼鏡になったことのある人間など、この世に今までいただろうか。

フレームもない地味な眼鏡の新八だが、これがド派手なフレームや羽なんかが付いてるパーティー眼鏡だったらまた違うのかもしれない。

「ちょっと掛けさせろよ。」

「え?別にいいですけど・・・」

答えると、銀時の手によって自分の顔から離されその顔へ移動する。

銀時にはややサイズが小さく、顔に沿ってつるが外側へ押し拡げられていく。

「ぅわっ」

新八は小さく声を漏らした。

銀時の鼻の上に乗った感覚が、自分の鼻に乗った時と違ったのだ。

体の感覚で例えるなら、股間にある玉を優しく押されたような、そんな感覚だった。

「うおっ!なんかぼやっとするっ!気持ち悪!」

目の良い銀時は度入りのレンズを通して見る歪な世界にテンションがあがったのか、キョロキョロしている。

瞬きをする度に、レンズに睫毛が掠める。

「・・・ッ・・・!!!」

新八はそれどころではなかった。

銀時が新八を通して世界を見た途端、自分の中を暴かれるような羞恥心を感じていた。

新八の過去や現在、人に知られたくないような感情や出来事まで総てを見られているのではないか。

異変はそれだけではなかった。

「も、銀さ・・・外して、ください」

「?おう。なに、大丈夫?」

銀時は言われるまま、つるとレンズ縁を繋ぐ部分を摘まむと新八を外そうとする。

拡げられていたつるが戻ると共に、銀時の耳に引っ掛かっていた先セル部分が擦れる。

「あっ、ン、ひぃっ」

新八から今度は銀時にもわかる位の声が漏れる。

「え?なに?いまの?」

「あ、なな、なんか、変でっ・・・ッ」

吐息がかかるほどの至近距離で銀時の視線が新八に注がれる。

顔があれば、紅梅色に染まった顔に汗をにじませているのだが今の新八ではわからない。

ただ、新八に変化が起きている事は銀時にもわかった。

「な、なんだか感覚が強くなってきてるみたいで、なんか、その、」

「シンクロ率上がってる的なアレ?」

「アレってなんすか・・・とにかく、ちょっと、あの」

しどろもどろな新八に銀時の加虐心が疼く。

「それ、試してみるか。何処触ったらどう感じるか今後のためにも分かった方がいんじゃねーの?」

「はっ?」

「例えばさ、鼻のフレームのアーチ。ここは?体でいうとどんな感じよ?」

フレームの山を銀時の指が摘まみ持つ。

「あ?え・・・わ、脇腹とか?こそばゆいです。」

「ふーん、じゃ、ここは?鼻当て。」

今度は鼻当てを指の腹で擦る。

カチャカチャと音がする。

「うわっ、や、まって!イタッ」

「どう?素直に言ってみ。」

カチャカチャ、カチャカチャ、鼻当てを摘まみ指の腹で擦られる。

股の玉を激しく揉まれているのと同じで、痛いしゾワゾワする。

ためらっていた新八だが、銀時が止めないことを理解した。

「あっ、たまっ、あの、玉・・・」

「え、金玉?揉まれてる感じってこと?」

「は、ハイ、だから、強くしな、いでっ」

「はは、まじか。悪かったわ。つーか銀さん、鼻に新八の金玉を乗せてたことになんの?」

新八の、この遊びが終わってくれることを願う気持ちと裏腹に銀時の楽しそうな瞳が新八を眺める。

「じゃあ、つるは?ちんこだったりしてな。」

銀時はつるを手で包むように握ると、前後に緩く擦り出した。

「あッ、あうっ、は、ぎ、ぎんさ・・・!!」

「当たっちまった?なあ。」

「あ、当たっ、当たってるからあっ・・・も、やめッ」

銀時は、つるに親指の腹をごしごしと擦り付ける。

体の感覚でいう陰茎をしごかれる快感に新八は全感覚を支配される。

喘ぎ声に泣きが入りだすと、銀時の指は先セルの角を擦る。

「ここは?」

「ひあ、あ、あ、さ、さきっ・・・ぽッ・・・ン・・・!」

「さきっぽ・・・」

鈴口をショリショリと擦られる感覚に身を捩りたいが、動くことはおろかその身体もない。

新八は快感を逃がすこともできず、与えられる刺激の総てを受け止めている。

「!?ぎんさ、あ、ああっ!」

陰茎に熱くぬめった強烈な快感を感じる。

銀時が先セルを口内に咥え、つるに舌を這わせていた。

銀時の舌先は、そのままつるを辿り、鼻当てを持ち上げるように転がす。

そして、レンズをベロリと舐めあげた。

「ひぁあっ・・・!!!」

今までで一番強く新八が反応する。

新八の反応に、レンズがどこにあたるのかとても気になる銀時は執拗にレンズを舐める。

「どこだ?」

「あ!ひうっ、わ、わかんな、いッ」

「わかんない?」

「そっ、そこなにぃッ?!、はあ、あああっ、ぎんさ、アッ」

突然、新八の喘ぎ声が途切れた。

銀時は手のなかの眼鏡を見る。

新八であるはずの眼鏡は、急にただの眼鏡になったようだった。

銀時の胸が不安にザワザワとする。

もしかして、今までのは俺の妄想でただの眼鏡を愛撫してたとか・・・?

「うああっ!!!!!」

「うおおおっ!!?」

布団に寝かされていた新八の肉体が、突如叫び声と共に起き上がる。

銀時もその声に驚いて跳ね上がる。

「お、おま、急に目覚める?!心臓が反復横飛びしたじゃねーか!」

「いや・・・いやいやいや!死にそうだったのはコッチですよ!何してくれてんだこのクルクルパー!」

「出来心だよ新八くん!なにはともあれ?!戻ってよかったな!?」

「そうですね!?眼鏡返してくださいよ!?」

「はいっ!どうぞ!」

はあ、はあ、はあ・・・無駄に大声を張り合った二人は暫し沈黙する。

新八は、手渡された唾液でべたべたの眼鏡を汚い、と思うのもつかの間、さっきまで自分がこの眼鏡になって、銀時にあれこれされていた事を思い出して赤面する。

あの銀時の指の感覚を、最後に与えられた強烈な未知の快感をもっと知りたい。

生身の体でしてもらったらどれだけ気持ちがいいのだろうかと考えるだけで背筋がゾクゾクとした。

「あの、銀さん・・・さっき一つだけ、わからなかったやつが・・・」

「あ、レンズのとこ?」

「あ、あれ、あの、ちょっと、知りたいんです、けど、あの、今から、僕の体で、探してくれますか・・・?」

新八が眼鏡を弄りながら訊ねる。

チラと見てくる瞳が欲情に潤んで誘うので、銀時の胸もドキドキしてしまう。

眼鏡の新八にしたことを、生身の新八にしても良いということか。

銀時は喉を鳴らすと、力強く頷く。

「つーか・・・結局、眼鏡はほぼちんこだったな。」

そう呟くと、新八のいる布団へ身を乗り出したのだった。

了