第2章

*scene 2 リサとロイ*

「気に入らないわ。」

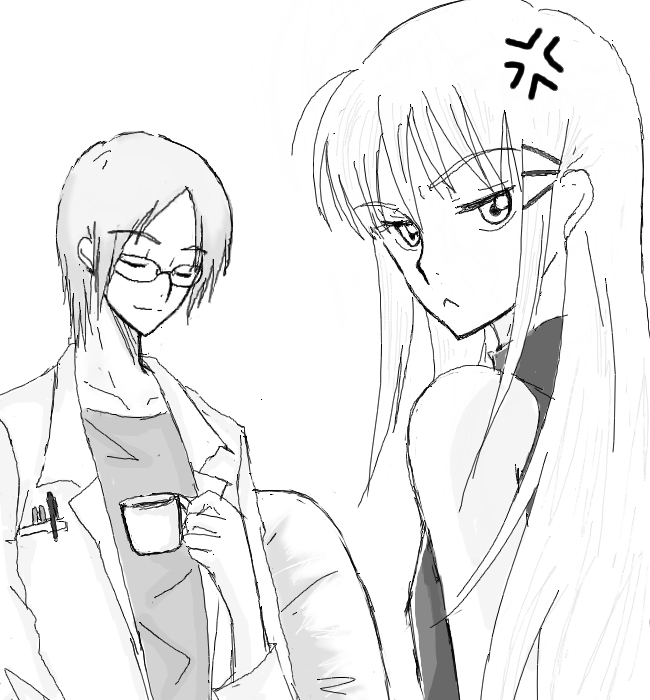

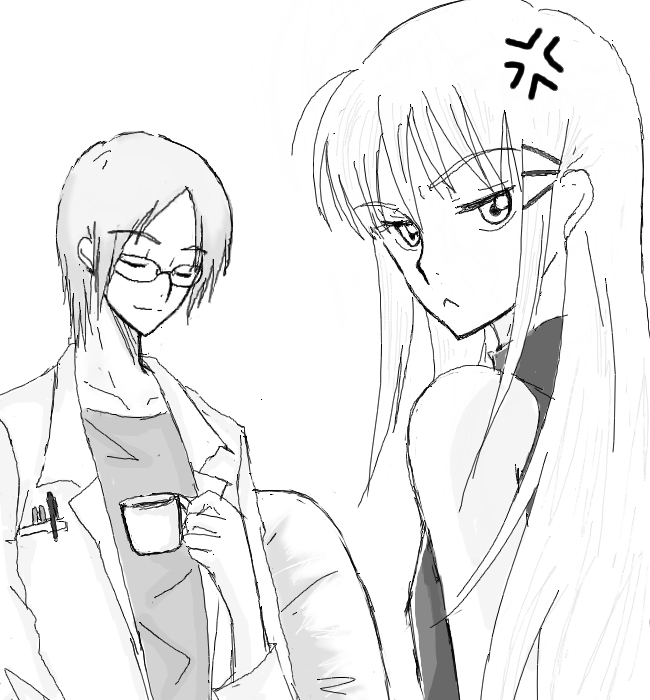

あからさまに不機嫌オーラを放っているのは、この人…リサだ。

ミーティングルームには、リサ、ヴィル、そしてもう1人。

「チームリーダーが感情を顕わにした発言するのはどうかと思うな。」

過去の北部地域のデータを確認しながら、男は言った。

年の頃は28。

すらっとした長身の彼は、白衣を纏い少し度の入った(それでもリサよりはマシだか)眼鏡を掛けている。

彼は、ロイ・グラッドストン。

リベール軍本部にある生物班室長を務め、軍内部でも優秀な人材の1人だ。

その彼がなぜ此処に居るのか…というと、

「本当に気に入らない。」

このリサの不機嫌とあわせて、説明しよう。

それは、今を遡ること7時間前……

『…と言うわけで、ヴィルと捕獲ミュータントは回収した。』

ようやく入った無線から、淡々と自分の知らない間のヴィルの行動が説明され、リサは納得いかない苛立ちを感じていた。

『リネット側に受け入れの要請をしておいてくれ。』

更に続く無線の声は、察しの通り、ロイだ。

「……わかったわ。」

短く答えると、リサはキーボードのEnterキーを弾いた。シャットダウンが始まったPC画面からファイルが次々と鎖されていく。

「手続きはしておきます。」

真っ暗になった画面を前に、小さく吐息したところで、次第に大きくなってくる苛立ちを隠しながら続けた。

「1つ訊いてもいいかしら?」

『何だ?』

「今日、17時過ぎに軍シャトルの使用許可をとったのは…もちろん、あなたよね?」

『そうだ。』

予想通りの返答に、溜め息が漏れる。

リサが出遅れるときは、たいていロイが絡んでいるからだ。

交渉を渋っていたのも、生物班…高確率でロイが相手だという考えに至ったためだった。

どういうわけか、リサはこのロイが苦手らしい。

まぁ、苛立ちの原因は別にあるのだか…

「それじゃ、もしかしなくても、その頃にはすでにヴィルの安否はわかっていた…?」

『そうなるな。』

「……なんであなたが、あたしより先に連絡受けてるわけ?」

これが、リサの不機嫌の原因だ。

通常、捕獲ミュータントの回収は、チームリーダーの要請により生物班が行う。

更に付け加えれば、立場上部下の状況を把握していなければならないリサには、これほど面白くない事はない。

なにしろ、自分の存在をすっ飛ばされているのだから。

『何かと思えば、そんな事か…』

1つと言いながら、いくつも質問を重ねるリサに呆れたような溜め息をつくロイ。

『そういう事は、本人に確認したらどうだ?』

その淡々とした口調に、すでに隠すことすら忘れた苛立ちを込め、リサは口を開いた。

「ヴィルをだして。」

『残念だが、それは無理だ。』

「はぁ?どうして!?」

だんだんと口調が荒くなるリサに、ロイは相変わらずの口調で答える。

『すでに寝ている。』

昼からの戦闘で流石に疲労していたヴィルは、ロイと合流するなり仮眠に入っていた。

まぁ、例え起きていたとしても、『リネットへの回線が記憶に無かった』 とは言わないに違いないが。

さて…もうわかると思うが、一段落した後でヴィルが連絡をとった相手…それが、この男・ロイなのだ。

リサの不機嫌の原因と、ロイがリネットに来た理由がわかったところで、話を現在へと戻すことにしよう。

「……で、何であなただけ、此処に残ったの?」

心底嫌そうなリサの言葉にようやく手を止めたロイが、モニターから目を離した。

「此処に留まるのに、君の許可が必要なのか?」

額を押さえた眼鏡の奥から、リサを見据えるロイ。

「このミッションの責任者はあたしよ。此処にいる限りは、その理由を知る必要があると思うんですけど?」

チームリーダーとしての意見を述べるも、不機嫌は隠せない。

「…やけにつっかかるな。」

リサとロイのやり取りに口を開いたのはヴィルだ。

顔の上に乗せていた開きっぱなしの雑誌をテーブルに放り、大きく背伸びをする。

どうやら、また寝ていたようだ。

「誰のせいよ。…っていうか、寝てたの?」

口を開いたかと思えば、リサの不愉快を知ってか知らずかあの言葉だ。

リサは呆れるというより、むしろ嘆きに近い溜め息をついた。

「とにかく…」

仕切りなおして、リサはロイに言った。

「許可はともかく、理由くらいは話すのが筋じゃないかしら?」

捕獲ミュータントは昨晩のうちに、運び屋をのせた軍シャトルでリベール本部へと送られた。

此処に生物班室長であるロイが留まる理由は皆無である。

たとえロイの滞在がミッションとは別件であったとしても、その理由を知るのは、リネット周辺を任されたリサにとっては当然の権利だ。

「…なるほど。」

ぼそっと言って、ロイは腕を組む。

「確かに一理あるな。まぁ、別に隠す必要もない事だが…」

ドタドタドタ…、バタンッ!!

「チーフッ!!」

ロイの言葉をかき消すように、ミーティングルームのドアを開けたのは、息を切らせて駆けてきたクルスだった。

「気に入らないわ。」

あからさまに不機嫌オーラを放っているのは、この人…リサだ。

ミーティングルームには、リサ、ヴィル、そしてもう1人。

「チームリーダーが感情を顕わにした発言するのはどうかと思うな。」

過去の北部地域のデータを確認しながら、男は言った。

年の頃は28。

すらっとした長身の彼は、白衣を纏い少し度の入った(それでもリサよりはマシだか)眼鏡を掛けている。

彼は、ロイ・グラッドストン。

リベール軍本部にある生物班室長を務め、軍内部でも優秀な人材の1人だ。

その彼がなぜ此処に居るのか…というと、

「本当に気に入らない。」

このリサの不機嫌とあわせて、説明しよう。

それは、今を遡ること7時間前……

『…と言うわけで、ヴィルと捕獲ミュータントは回収した。』

ようやく入った無線から、淡々と自分の知らない間のヴィルの行動が説明され、リサは納得いかない苛立ちを感じていた。

『リネット側に受け入れの要請をしておいてくれ。』

更に続く無線の声は、察しの通り、ロイだ。

「……わかったわ。」

短く答えると、リサはキーボードのEnterキーを弾いた。シャットダウンが始まったPC画面からファイルが次々と鎖されていく。

「手続きはしておきます。」

真っ暗になった画面を前に、小さく吐息したところで、次第に大きくなってくる苛立ちを隠しながら続けた。

「1つ訊いてもいいかしら?」

『何だ?』

「今日、17時過ぎに軍シャトルの使用許可をとったのは…もちろん、あなたよね?」

『そうだ。』

予想通りの返答に、溜め息が漏れる。

リサが出遅れるときは、たいていロイが絡んでいるからだ。

交渉を渋っていたのも、生物班…高確率でロイが相手だという考えに至ったためだった。

どういうわけか、リサはこのロイが苦手らしい。

まぁ、苛立ちの原因は別にあるのだか…

「それじゃ、もしかしなくても、その頃にはすでにヴィルの安否はわかっていた…?」

『そうなるな。』

「……なんであなたが、あたしより先に連絡受けてるわけ?」

これが、リサの不機嫌の原因だ。

通常、捕獲ミュータントの回収は、チームリーダーの要請により生物班が行う。

更に付け加えれば、立場上部下の状況を把握していなければならないリサには、これほど面白くない事はない。

なにしろ、自分の存在をすっ飛ばされているのだから。

『何かと思えば、そんな事か…』

1つと言いながら、いくつも質問を重ねるリサに呆れたような溜め息をつくロイ。

『そういう事は、本人に確認したらどうだ?』

その淡々とした口調に、すでに隠すことすら忘れた苛立ちを込め、リサは口を開いた。

「ヴィルをだして。」

『残念だが、それは無理だ。』

「はぁ?どうして!?」

だんだんと口調が荒くなるリサに、ロイは相変わらずの口調で答える。

『すでに寝ている。』

昼からの戦闘で流石に疲労していたヴィルは、ロイと合流するなり仮眠に入っていた。

まぁ、例え起きていたとしても、『リネットへの回線が記憶に無かった』 とは言わないに違いないが。

さて…もうわかると思うが、一段落した後でヴィルが連絡をとった相手…それが、この男・ロイなのだ。

リサの不機嫌の原因と、ロイがリネットに来た理由がわかったところで、話を現在へと戻すことにしよう。

「……で、何であなただけ、此処に残ったの?」

心底嫌そうなリサの言葉にようやく手を止めたロイが、モニターから目を離した。

「此処に留まるのに、君の許可が必要なのか?」

額を押さえた眼鏡の奥から、リサを見据えるロイ。

「このミッションの責任者はあたしよ。此処にいる限りは、その理由を知る必要があると思うんですけど?」

チームリーダーとしての意見を述べるも、不機嫌は隠せない。

「…やけにつっかかるな。」

リサとロイのやり取りに口を開いたのはヴィルだ。

顔の上に乗せていた開きっぱなしの雑誌をテーブルに放り、大きく背伸びをする。

どうやら、また寝ていたようだ。

「誰のせいよ。…っていうか、寝てたの?」

口を開いたかと思えば、リサの不愉快を知ってか知らずかあの言葉だ。

リサは呆れるというより、むしろ嘆きに近い溜め息をついた。

「とにかく…」

仕切りなおして、リサはロイに言った。

「許可はともかく、理由くらいは話すのが筋じゃないかしら?」

捕獲ミュータントは昨晩のうちに、運び屋をのせた軍シャトルでリベール本部へと送られた。

此処に生物班室長であるロイが留まる理由は皆無である。

たとえロイの滞在がミッションとは別件であったとしても、その理由を知るのは、リネット周辺を任されたリサにとっては当然の権利だ。

「…なるほど。」

ぼそっと言って、ロイは腕を組む。

「確かに一理あるな。まぁ、別に隠す必要もない事だが…」

ドタドタドタ…、バタンッ!!

「チーフッ!!」

ロイの言葉をかき消すように、ミーティングルームのドアを開けたのは、息を切らせて駆けてきたクルスだった。