保カフ (怪獣8号) ふたりは新婚さんシリーズ

保カフ ふたりは新婚さんシリーズ0 番外編その2 前編

「僕、明日休みやねんけど」

週2回の稽古の日、一段落ついたところで休憩となり、保科とカフカは共に昼食をとっていた。

お付き合いを始めたばかりの彼らだったが、特に保科が多忙を極め恋人らしいことは何1つできていない。そのため、貴重な週2回の稽古を逢瀬と捉え、少しでも恋人らしいものにしたいと望んだ結果がこれである。

今までなぜか別々に昼食をとっていたのだが、こうやって一緒にご飯を食べるということは恋人の第1歩として相応しいものに思えていて。お互い気持ちを寄せ合うような、ゆったりとした時間が流れていた。

「良かったですね、久しぶりのお休み。ゆっくり休んでください」

カフカは至極当然の返しをしたつもりだったのだが、保科がそれはもう深いため息をついてみせた。

「なんでやねん、お前も明日休みやろ?」

「そう、ですけど?」

彼の意図したことがわからず首を傾げていると、またしても保科はため息を漏らす。それを見たカフカは、保科が余程疲れているんだろうと的外れなことを思っていた。

「はぁ、僕だけなんかなぁ······せっかくの休み、かわいい恋人と一緒にいたいと思うてんのわ」

「かわいい······こいびと」

その言葉が自身のことを指しているのだと漸く気づいたカフカは、その顔を徐々に朱に染めていく。それを見た保科は、一応自覚はあるんやな、良かったわと呟いた。

「いや、だって······休み取れなくて疲れたって、寝不足だって言ってたじゃないですか。だから······」

休みを共に過ごすなんて発想はなかった、と言い訳じみたことを伝えると、それとこれとは別もんだと返されてしまう。

「でも貴重な休みなんですから、ちゃんと休まれたほうが」

「でもも何もあらへんねん! 僕はお前とーーーー」

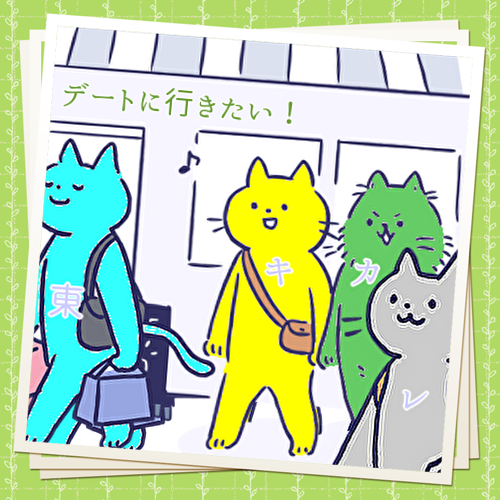

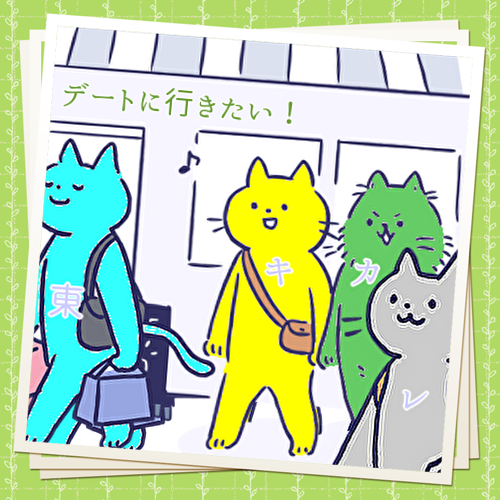

『デートに行きたい!』

「······デート、ですか?」

ここは有明りんかい基地、日比野カフカ自室。

その部屋はコンクリート壁に囲まれた閉鎖空間で、ベッドがぽつんとあるだけの簡素な造りだ。本日は、この部屋に2人の隊員が招集されていた。市川レノ、四ノ宮キコルである。彼らとは、カフカの正体が怪獣8号であると皆に知られる前からの付き合いで、数少ない秘密の共有者であった。そのため、何かあれば必ず3人寄り集まり、情報交換や話し合いを行ってきた。

「そうなんだよ······副隊長からデートに誘われたんだけど、何着ていけばいいか分かんなくてさ」

相談したいことがあると呼び出された市川だが、その内容を聞いて漸く愁眉を開いた。悩みというのがもっと深刻なものだと思っていたからで。かと言って軽んじたりせず真剣に耳を傾け、悩みを解決しようとするのが彼の良いところである。

「そこまで気にする必要ないんじゃないですか? 普段着で行ったからって、怒るような人ではないでしょうし」

「甘いわね、レノ。デートなのよ、しかも初デート! どんな格好で来るか期待してないわけないでしょ。それにたとえ副隊長が気にしてなかったとしても、人望が厚く好感度も高い。女性隊員にも人気で密かにファンクラブができるようなあの副隊長なのよ。それなりの格好していかなきゃ、釣り合いがとれないに決まってるわ」

そう力説するキコルだが、彼女もまた市川同様にたいした悩みでなくて良かったと胸を撫で下ろしている。

「やっぱそうだよなぁ。どうしよう······もうデートは明日なのに。俺いい服なんて持ってねえんだけど」

「なんで用意しとかなかったのよ」

「いや、だって昨日突然言われて······」

「付き合うってなった時点で、デートに行くことくらい想定できたでしょ、バカなの?」

ひと回り以上も年の離れた少女に至極当然のことを言われ、カフカはぐうの音も出ない。

そして、今更ではあるが市川、キコルの両名に当然のように保科との関係を知られているが、カフカから言ったわけではなくただ隠せずに気づかれてしまっただけである。

「用意しなさい、日比野カフカ。出かけるわよ」

「出かけるってどこにだ、キコル?」

「決まってるでしょ、あんたの服を買いに行くのよ。この私が、どこに出ても恥ずかしくないデート服を選んであげるって言ってるの!」

感謝しなさい、日比野カフカと得意げに言っているキコルに、待ったをかけたのは市川だ。

「四ノ宮、先輩は当日の外出届けは受理されないだろ」

そう、カフカはまだ一応監視対象になっている身だ。前もって提出して認められなければ外出など不可能である。

「何言ってるの、あるじゃない。外出届けがすぐに受理される方法が」

そして、夜の闇がせまる頃。

ここは、お洒落な店が立ち並ぶ繁華街。行き交う人々で賑わっている最中、その流れを妨げるように立ち往生している集団があった。

無事に外出届けが受理され服選びにやってきた面々だったが、カフカの前には不機嫌極まりないといった表情の人物がーー

「どうして私が、休みの日まで新人のお守りをしなくちゃいけないのかしら?」

「も、申しわけありません、東雲小隊長」

カフカは恐る恐る謝罪を述べた。

怪獣認定されているカフカの外出が許可されるには、小隊長以上の役職の者の同行が必須なのである。そこで暇そうな当てはまる人物を探していたら東雲が最適だった、ただそれだけである。特に他の理由はないのだが、それでは済まされない雰囲気を感じ、キコルが取ってつけたようなもっともらしい理由を述べた。

「うちの基地で1番オシャレだと噂の小隊長に、ぜひご教授願いたくてお呼びしたんですが、ご迷惑でしたか?」

「え? なにそれ、私そんなことになってんの? まぁそうね、そういうことなら私が適任かもね」

私がちょうど休みなことに感謝しなさいよ、と東雲は満更でもない様子だ。この小隊長意外にちょろいと心の声が合致した市川とキコルだが、カフカは1人お休みの日にすみませんと謝罪を繰り返していた。

「それで? 日比野。あんたデートに行くんですって? 相手はどんな感じなの?」

とりあえず東雲には相手の素性は明かさず、デート服を探しに来たとだけ伝えている。

「すごくかっこい······お、お洒落なひとです、たぶん」

たぶんって何よと東雲に問われたので、私服を見たことがないとカフカは正直に答えた。すると、ある程度相手がどんな格好してくるか分からないと服の選びようがないと言い返されてしまう。それを聞いたキコルが、少し言いにくそうに付け加えた。

「恐らく、全身ハイブランドだと思います」

「え? そうなの!?」

その言葉に、東雲よりも誰よりも先に反応したのはカフカである。驚きすぎて身を乗り出してくるカフカの顔を、キコルはぐいっと押して遠ざけた。

「だってそうでしょ、あの人の家柄的に」

そういえば、保科家が室町時代から続く怪獣狩りの名門だったと、カフカは思い当たる。

そして、それを聞いて1番興味津々なのは東雲だ。相手はお金持ちのご令嬢だとか玉の輿だとか騒いでいる。

「とにかく時間ももうあまりないので、急いで買いに行きましょう」

そんな相手とどこで知り合ったとかいつから付き合っているのかとか。東雲の質問攻めに困っているカフカを救うべく、市川はそう言って先を急がせた。

そして、四ノ宮家がご贔屓にしているという服屋へと彼らはやって来たのだが。

「どうしよう、市川。ここ、すげぇ高そうなお店なんだけどお······お金足りるかな」

32歳、最年長とは思えない弱々しい発言である。これに対し市川は『自分もお金持ってきているので足りなかったら出しますよ』と言っている。最早どちらが年上なのか分からない会話を彼らが繰り広げている中、女性陣はどうしているかというと。お店に入るや否や、あれでもないこれでもないとデート服を脱兎の勢いで吟味していた。

「日比野カフカ、これを着てみなさい」

「その次はこれよ、日比野」

キコルと東雲から矢継ぎ早に服を手渡され、カフカは着せかえ人形状態だ。試着室には続々と服が運ばれてくるが、どれも高そうなものばかりでカフカは気後れしてしまう。庶民代表のような自分に似合うものなどないのではと。

「先輩、今開けても平気ですか?」

市川がそう声をかけてきたので、カフカは自ら試着室の扉を開いた。

「疲れたんじゃありません? 少し、休憩しませんか?」

市川は、試着室の目の前に置かれているソファを指差す。助かったとばかりに、カフカはよっこらしょとそのソファに腰掛ける。

「キコルたちはどうした?」

「意見が割れてるのか、何やら揉めてます」

「うっわ! 何やってんだあいつら、店のど真ん中で」

カフカは仲裁しに行こうと立ち上がったが、市川がカフカの肩を押しまた座らせようとする。

「最初からずっとあんな感じなので、大丈夫ですよ。それより、先輩は体力温存しておいて下さい。まだまだ時間かかりそうですし」

カフカがソファに座っていることによりいつもと目線が違い、今は立っている市川を見上げる形になっている。なんだか新鮮だなとぼんやり思っていると、市川が端末をこちらに向けてきた。

「明日、天気良いみたいですよ。絶好のデート日和ですね」

明日の日付と晴れマークが、画面上に映し出されている。それを手にしている市川は穏やかな顔を向けていて。本当に良いやつだなとカフカは思う。

「······そうだな。明日が楽しみだ」

それから、店の閉店時間ギリギリまで粘り漸く服を買うことができた。急がなければ寮の門限に間に合わなくなると、自ずと駆け足になっていく面々。だが、カフカはその速さについていけず、少し遅れ気味だ。

「そういえば、日比野。明日の外出届はちゃんと前もって出してるんでしょうね? 今さら受理されませんでしたとか許さないわよ」

口調は荒いが、東雲の顔は怒ってはいない。寧ろ気遣わしげな表情にも見え、恐らく心配して言ってくれているのだろう。

信号のおかげで皆に追いつくことができたカフカは、息を整えそして答えた。

「それは······ご心配なく!」

前もって出す必要なんてない。

だって、相手は我らが副隊長様だから。

同期3人組は顔を見合わせて、笑った。

「おはようさんカフカ。ええ天気やなあ、最高のデート日和やん」

そして、その翌日。初めてのデートがいざ始まらんとしていたーー

後編に続く

「僕、明日休みやねんけど」

週2回の稽古の日、一段落ついたところで休憩となり、保科とカフカは共に昼食をとっていた。

お付き合いを始めたばかりの彼らだったが、特に保科が多忙を極め恋人らしいことは何1つできていない。そのため、貴重な週2回の稽古を逢瀬と捉え、少しでも恋人らしいものにしたいと望んだ結果がこれである。

今までなぜか別々に昼食をとっていたのだが、こうやって一緒にご飯を食べるということは恋人の第1歩として相応しいものに思えていて。お互い気持ちを寄せ合うような、ゆったりとした時間が流れていた。

「良かったですね、久しぶりのお休み。ゆっくり休んでください」

カフカは至極当然の返しをしたつもりだったのだが、保科がそれはもう深いため息をついてみせた。

「なんでやねん、お前も明日休みやろ?」

「そう、ですけど?」

彼の意図したことがわからず首を傾げていると、またしても保科はため息を漏らす。それを見たカフカは、保科が余程疲れているんだろうと的外れなことを思っていた。

「はぁ、僕だけなんかなぁ······せっかくの休み、かわいい恋人と一緒にいたいと思うてんのわ」

「かわいい······こいびと」

その言葉が自身のことを指しているのだと漸く気づいたカフカは、その顔を徐々に朱に染めていく。それを見た保科は、一応自覚はあるんやな、良かったわと呟いた。

「いや、だって······休み取れなくて疲れたって、寝不足だって言ってたじゃないですか。だから······」

休みを共に過ごすなんて発想はなかった、と言い訳じみたことを伝えると、それとこれとは別もんだと返されてしまう。

「でも貴重な休みなんですから、ちゃんと休まれたほうが」

「でもも何もあらへんねん! 僕はお前とーーーー」

『デートに行きたい!』

「······デート、ですか?」

ここは有明りんかい基地、日比野カフカ自室。

その部屋はコンクリート壁に囲まれた閉鎖空間で、ベッドがぽつんとあるだけの簡素な造りだ。本日は、この部屋に2人の隊員が招集されていた。市川レノ、四ノ宮キコルである。彼らとは、カフカの正体が怪獣8号であると皆に知られる前からの付き合いで、数少ない秘密の共有者であった。そのため、何かあれば必ず3人寄り集まり、情報交換や話し合いを行ってきた。

「そうなんだよ······副隊長からデートに誘われたんだけど、何着ていけばいいか分かんなくてさ」

相談したいことがあると呼び出された市川だが、その内容を聞いて漸く愁眉を開いた。悩みというのがもっと深刻なものだと思っていたからで。かと言って軽んじたりせず真剣に耳を傾け、悩みを解決しようとするのが彼の良いところである。

「そこまで気にする必要ないんじゃないですか? 普段着で行ったからって、怒るような人ではないでしょうし」

「甘いわね、レノ。デートなのよ、しかも初デート! どんな格好で来るか期待してないわけないでしょ。それにたとえ副隊長が気にしてなかったとしても、人望が厚く好感度も高い。女性隊員にも人気で密かにファンクラブができるようなあの副隊長なのよ。それなりの格好していかなきゃ、釣り合いがとれないに決まってるわ」

そう力説するキコルだが、彼女もまた市川同様にたいした悩みでなくて良かったと胸を撫で下ろしている。

「やっぱそうだよなぁ。どうしよう······もうデートは明日なのに。俺いい服なんて持ってねえんだけど」

「なんで用意しとかなかったのよ」

「いや、だって昨日突然言われて······」

「付き合うってなった時点で、デートに行くことくらい想定できたでしょ、バカなの?」

ひと回り以上も年の離れた少女に至極当然のことを言われ、カフカはぐうの音も出ない。

そして、今更ではあるが市川、キコルの両名に当然のように保科との関係を知られているが、カフカから言ったわけではなくただ隠せずに気づかれてしまっただけである。

「用意しなさい、日比野カフカ。出かけるわよ」

「出かけるってどこにだ、キコル?」

「決まってるでしょ、あんたの服を買いに行くのよ。この私が、どこに出ても恥ずかしくないデート服を選んであげるって言ってるの!」

感謝しなさい、日比野カフカと得意げに言っているキコルに、待ったをかけたのは市川だ。

「四ノ宮、先輩は当日の外出届けは受理されないだろ」

そう、カフカはまだ一応監視対象になっている身だ。前もって提出して認められなければ外出など不可能である。

「何言ってるの、あるじゃない。外出届けがすぐに受理される方法が」

そして、夜の闇がせまる頃。

ここは、お洒落な店が立ち並ぶ繁華街。行き交う人々で賑わっている最中、その流れを妨げるように立ち往生している集団があった。

無事に外出届けが受理され服選びにやってきた面々だったが、カフカの前には不機嫌極まりないといった表情の人物がーー

「どうして私が、休みの日まで新人のお守りをしなくちゃいけないのかしら?」

「も、申しわけありません、東雲小隊長」

カフカは恐る恐る謝罪を述べた。

怪獣認定されているカフカの外出が許可されるには、小隊長以上の役職の者の同行が必須なのである。そこで暇そうな当てはまる人物を探していたら東雲が最適だった、ただそれだけである。特に他の理由はないのだが、それでは済まされない雰囲気を感じ、キコルが取ってつけたようなもっともらしい理由を述べた。

「うちの基地で1番オシャレだと噂の小隊長に、ぜひご教授願いたくてお呼びしたんですが、ご迷惑でしたか?」

「え? なにそれ、私そんなことになってんの? まぁそうね、そういうことなら私が適任かもね」

私がちょうど休みなことに感謝しなさいよ、と東雲は満更でもない様子だ。この小隊長意外にちょろいと心の声が合致した市川とキコルだが、カフカは1人お休みの日にすみませんと謝罪を繰り返していた。

「それで? 日比野。あんたデートに行くんですって? 相手はどんな感じなの?」

とりあえず東雲には相手の素性は明かさず、デート服を探しに来たとだけ伝えている。

「すごくかっこい······お、お洒落なひとです、たぶん」

たぶんって何よと東雲に問われたので、私服を見たことがないとカフカは正直に答えた。すると、ある程度相手がどんな格好してくるか分からないと服の選びようがないと言い返されてしまう。それを聞いたキコルが、少し言いにくそうに付け加えた。

「恐らく、全身ハイブランドだと思います」

「え? そうなの!?」

その言葉に、東雲よりも誰よりも先に反応したのはカフカである。驚きすぎて身を乗り出してくるカフカの顔を、キコルはぐいっと押して遠ざけた。

「だってそうでしょ、あの人の家柄的に」

そういえば、保科家が室町時代から続く怪獣狩りの名門だったと、カフカは思い当たる。

そして、それを聞いて1番興味津々なのは東雲だ。相手はお金持ちのご令嬢だとか玉の輿だとか騒いでいる。

「とにかく時間ももうあまりないので、急いで買いに行きましょう」

そんな相手とどこで知り合ったとかいつから付き合っているのかとか。東雲の質問攻めに困っているカフカを救うべく、市川はそう言って先を急がせた。

そして、四ノ宮家がご贔屓にしているという服屋へと彼らはやって来たのだが。

「どうしよう、市川。ここ、すげぇ高そうなお店なんだけどお······お金足りるかな」

32歳、最年長とは思えない弱々しい発言である。これに対し市川は『自分もお金持ってきているので足りなかったら出しますよ』と言っている。最早どちらが年上なのか分からない会話を彼らが繰り広げている中、女性陣はどうしているかというと。お店に入るや否や、あれでもないこれでもないとデート服を脱兎の勢いで吟味していた。

「日比野カフカ、これを着てみなさい」

「その次はこれよ、日比野」

キコルと東雲から矢継ぎ早に服を手渡され、カフカは着せかえ人形状態だ。試着室には続々と服が運ばれてくるが、どれも高そうなものばかりでカフカは気後れしてしまう。庶民代表のような自分に似合うものなどないのではと。

「先輩、今開けても平気ですか?」

市川がそう声をかけてきたので、カフカは自ら試着室の扉を開いた。

「疲れたんじゃありません? 少し、休憩しませんか?」

市川は、試着室の目の前に置かれているソファを指差す。助かったとばかりに、カフカはよっこらしょとそのソファに腰掛ける。

「キコルたちはどうした?」

「意見が割れてるのか、何やら揉めてます」

「うっわ! 何やってんだあいつら、店のど真ん中で」

カフカは仲裁しに行こうと立ち上がったが、市川がカフカの肩を押しまた座らせようとする。

「最初からずっとあんな感じなので、大丈夫ですよ。それより、先輩は体力温存しておいて下さい。まだまだ時間かかりそうですし」

カフカがソファに座っていることによりいつもと目線が違い、今は立っている市川を見上げる形になっている。なんだか新鮮だなとぼんやり思っていると、市川が端末をこちらに向けてきた。

「明日、天気良いみたいですよ。絶好のデート日和ですね」

明日の日付と晴れマークが、画面上に映し出されている。それを手にしている市川は穏やかな顔を向けていて。本当に良いやつだなとカフカは思う。

「······そうだな。明日が楽しみだ」

それから、店の閉店時間ギリギリまで粘り漸く服を買うことができた。急がなければ寮の門限に間に合わなくなると、自ずと駆け足になっていく面々。だが、カフカはその速さについていけず、少し遅れ気味だ。

「そういえば、日比野。明日の外出届はちゃんと前もって出してるんでしょうね? 今さら受理されませんでしたとか許さないわよ」

口調は荒いが、東雲の顔は怒ってはいない。寧ろ気遣わしげな表情にも見え、恐らく心配して言ってくれているのだろう。

信号のおかげで皆に追いつくことができたカフカは、息を整えそして答えた。

「それは······ご心配なく!」

前もって出す必要なんてない。

だって、相手は我らが副隊長様だから。

同期3人組は顔を見合わせて、笑った。

「おはようさんカフカ。ええ天気やなあ、最高のデート日和やん」

そして、その翌日。初めてのデートがいざ始まらんとしていたーー

後編に続く